Fundación Cajamurcia

Fundación Cajamurcia

El título de esta sección está inspirado en Mengs para quien la belleza sensible era la imagen de la perfección posible. Esa definición, dada la importancia de su creador, era la mejor introducción a la forma de explicar las posibilidades del cuerpo barroco, el valor de lo sensible y los afectos, ya que, concluía el tratadista germánico, la belleza era el alma de la materia. Éste sería el pórtico para un recorrido sobre los valores fundamentales de la imagen dieciochesca: su belleza física y la identidad, muchas veces recordada, de belleza y santidad. De esta forma, no sólo imágenes pintadas o esculpidas, sino objetos suntuarios podrían ilustrar todo un catálogo de valores sensibles en el contexto de una cultura que hizo de los sentidos la fuente del conocimiento.

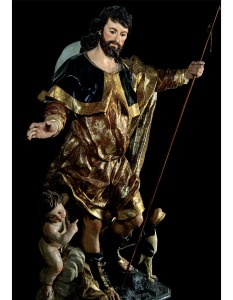

Hay en el arte español del siglo XVIII un repertorio considerable de imágenes religiosas y profanas capaces de sugerir esos valores y, entre ellas, muchas obras de Salzillo, de Risueño, de La Roldana, de Duque Dornejo, Felipe de Espinabete, Montes de Oca, Luis Salvador Carmona reflejan parecidas intenciones.

Pero, como antesala a este derroche de luces y colores, el inicio de esta parte final del itinerario estaba ocupado por el soberbio estudio preparatorio de Gian Lorenzo Bernini para el Constantino a caballo de San Pedro del Vaticano junto al que se situó varios de los utilizados por Salzillo, uno de los cuales el de San Jorge de Golosalbo (Albacete), posteriormente utilizado en la montura del rey Gaspar del Belén, mostraba la influencia del gran escultor romano, eje del barroco europeo, en el arte del siglo XVIII español y Salzillo no fue ajeno a esa estirpe tanto en las repetidas imilitudes del Ángel de la Oración con el profeta Habacuc como en otras obras murcianas. La escultura ecuestre fue uno de los temas dominantes en el barroco europeo como fuente exaltadora del poder y esa referencia simbólica aparece en Salzillo conectada a este soberbio ejemplo.

Tintura veritatis decía Clemente de Alejandría para referirse al color blanco, luminoso y radiante como el color de la divinidad. Es en el fondo la seducción del color o lo que es lo mismo, la policromía natural y artificial. Las distintas tendencias del color en la imagen y las líneas dominantes en todas las escuelas peninsulares. Si en la Sección II se hacía alusión a la policromía, era para proponerla como la fase final del trabajo escultórico. Ahora, la policromía se consideraba un signo diferenciador de la escultura hispánica y de sus distintas modalidades. La policromía no fue aplicada de forma similar en los distintos territorios de la corona española ya fueran peninsulares o ultramarinos. Cuando el siglo XIX descubrió el arte español a través de las colecciones del rey francés Luis Felipe, la tradición de los viejos maestros españoles centró la intensidad de un debate sobre la naturaleza coloreada de la escultura, como reflejo sensible del mundo natural desde las primitivas xoana griegas –a las que se les atribuía un poder milagroso por haber caído del cielo–, frente a la frialdad marmórea del clasicismo. Ese valor cromático fue tan decisivo que tuvo consecuencias sorprendentes. Los juicios de Delacroix, David d’Angers o Dielafoy sobre los principios teológicos, metafóricos o estéticos del color hablan de la importancia de un debate que conmocionó la apariencia monocroma del clasicismo. De hecho, la tendencia hispánica a vestir de color a las imágenes ya quedaba bien representada en el boceto coloreado hecho por un pensionado español en Roma, respondiendo a sus obligaciones de remitir a la institución que velaba por su formación artística en la cuna misma del clasicismo, una prueba de sus progresos. Aquella obra, el San Mateo de Camillo Ruconi, enviado para la formación de los aprendices murcianos, alumnos asiduos de la Escuela Patriótica de dibujo dirigida por Salzillo, fue pintada, pues la sensibilidad general en su acercamiento a la realidad de lo sagrado nunca hubiera entendido una escultura privada de color.

Era ésa la esencia de la escultura. A la talla y a su preparación final se añadía la fascinante sugerencia del color. Ya vimos a Salzillo como un soberbio colorista, cuyas policromías eran aplicadas en su taller. Cualquiera de las obras aquí contempladas une a la perfección de la talla la sensación corpórea del color. El doble sistema exigía una perfecta armonía y los ejemplos aquí presentados, ordenados para comprender por qué los artistas robaron la vida al cielo hacía más real la naturaleza representada. Con ellos se comprende cómo el siglo XVIII ofreció a los ojos de sus contemporáneos una belleza corporal que satisfacía al alma.

Ese código de la representación basado en la estrategia de la imagen, en la elegancia y en sus buenas maneras, aumentó la sensación de su decoración festiva. La fantasía del barroco y del rococó contaminaron la imagen religiosa y la forma mundana de vestir a los santos con los componentes sicológicos o metafóricos de las galas destacó la función teológica del adorno y su repercusión social.

Con esta línea argumental, Salzillo se encontraba presente en todo el recorrido confrontándose con sus contemporáneos y permitiéndonos valorar las aportaciones de su obra al arte español de su siglo.

Junto a estas grandes directrices, la religión siguió ejerciendo un poder de fascinación y dominio en toda la sociedad. De ahí que el recorrido preste atención a los valores que la religión siguió pregonando y a la utilización secular del arte como vehículo de comunicación social. Todos estos escenarios, que daban a la religión su dimensión pública y escénica fortalecían la posición de la Iglesia en la sociedad contemporánea y acercaban los modelos de santidad propuestos a todo el pueblo. Por ello, tras ese Deus ex machina, triunfalmente exhibido en presbiterios y escenarios urbanos otros valores más íntimos encadenan el decálogo ideal y religioso propuesto en el Teatro de la Fe al que está dedicada la Capilla de la Arrixaca.

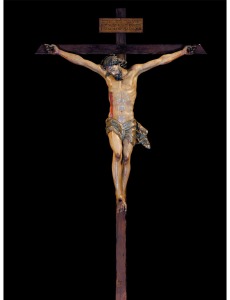

Todo quedó dispuesto, tras contemplar el Arca del sacramento de Antonio Dupar, y la custodia de madera de Francisco Salzillo, para contemplar la apoteosis eucarística acompañada de elementos decorativos que la ensalzan –tapices procedentes de la catedral de Toledo en las paredes– y de la música religiosa interpretada al órgano por la Santa Cecilia de Roque López o por el pianoforte de Tadeo Tornel, amigo de Salzillo. Esos objetos acompañan al altar levantado en la cabecera de la capilla, a modo de los diseñados en el siglo XVIII. Constituye el marco adecuado para que por medio de doseles, custodia, candeleros, bustos, sacras, frontal y un Cristo de altar de Salzillo hagan más intensos y verídicos los misterios que la fe proclamaba. Los querubines del baldaquino de Santa Clara la Real de Murcia, obra del escultor, fueron tallados y policromados según las directrices de los padres de la iglesia, proclamando que, dada su cercanía al Altísimo, eran azules como el cielo.

Pero en esa consideración de la imagen visual como depositaria de misterios y elegantes expresiones, la Antigüedad cobró un valor indiscutible como expresión de valores normativos y éticos poniendo a los artistas, a las academias y a un selecto público, ávido de su contemplación y posesión, ante la nostalgia del pasado del que se admiraban obras y modelos, se proponía la ordenación racional y científica de las colecciones, se observaban las ruinas con sus primeras evocaciones románticas y la acción del tiempo sobre el hombre.

Las imágenes pintadas y esculpidas, objetos arqueológicos rescatados del olvido, centros de nuevas y atentas miradas, eran portadores de una iconografía en la que latían igualmente valores universales, propuestos para la educación del gusto así como la edición de obras clásicas y el fomento de su estudio.

Esa confrontación con el pasado no fue ajena al espíritu observador de Salzillo. Según su primer biógrafo, Luis Santiago Bado “su acalorada imaginación lo transportaba a la antigua Grecia, a la enriquecida Roma y a la magnífica Florencia y le representaba en aquella a los Praxiteles y Agesandros; y en estas a nuestros Berruguetes, Becerras, Velázquez y demás eminentes profesores, saciando la artística sed en unas tan preciosas y abundantes fuentes”.

Al contemplar los objetos antiguos –las esculturas de las colecciones reales y las porcelanas del Buen Retiro– junto al elegante San Juan de Viernes Santo el parangón con la Antigüedad resulta evidente, mostrando la amplia cultura artística del escultor y la posibilidad de conocimiento que la estampa, el dibujo y el grabado tuvieron en su formación.

Pero en esa consideración de la imagen visual como depositaria de elegantes expresiones y fruto de una reflexión sobre ideas tan claras como la armonía y buena elección, la Antigüedad cobró un valor indiscutible como expresión de valores normativos y éticos que puso a los artistas, a las academias y a un selecto público, ávido de su contemplación y posesión ante la nostalgia del pasado por medio de un selecto coleccionismo, base y origen de los museos nacidos precisamente en ese siglo XVIII.

En estos apartados, imágenes pintadas y esculpidas, objetos arqueológicos rescatados del olvido, centros de nuevas y atentas miradas eran portadores de una iconografía en la que latían igualmente valores universales y alegorías, propuestas para la educación del gusto como la edición de obras clásicas y el fomento de su estudio al que la iglesia dedicó también su atención.

“Persuadido Salcillo enteramente de que las Bellas Artes son una mina inagotable de riquezas, inaccesible a la negligencia y floxedad, y cuyas preciosidades no pueden llegarse a poseer sino a costa de continuados desvelos y fatigas, se impuso la severa ley de no permitirse otro descanso sino el de franquear comúnmente los intervalos del sueño: su corazón siempre ambicioso de saber no conocía la envidia sino quando su acalorada imaginación lo transportaba a la antigua Grecia, a la enriquecida Roma y a la magnífica Florencia y le representaba en aquella a los Praxiteles y Agesandros; y en estas a nuestros Berruguetes, Becerras, Velázquez y demás eminentes profesores, saciando la artística sed en una tan preciosas y abundantes fuentes”. Así se expresó Luis Santiago Bado al ofrecer una imagen insólita del escultor preocupado por la Antigüedad.

Pero la eficacia de la vista por encima de la palabra fue una de las máximas de Tomás de Aquino al referirse a las imágenes sagradas. La escultura ofrecía la garantía de mover sentimientos y afectos –Ad excitatum devotionis affectum decía el teólogo dominico– en aquellos “Atlantes de la fe” propuestos por una vieja y renovada iconografía. Los iconos de lo sagrado ocuparon el presbiterio de San Andrés dedicado a tres aspectos fundamentales de la iconografía del siglo XVIII. En primer lugar, el éxtasis místico, el modelo conventual, los santos contemplativos y los ascetas, formaron parte de la piedad general del momento. La soberbia figura del San Jerónimo de Salzillo centró el interés por la imagen de un santo despojado de su dignidad cardenalicia para mostrarlo en la lacerante ancianidad de un cuerpo castigado por el ayuno y la penitencia. Esa oración mental, a la que igualmente respondían los santos Francisco y Clara de Asís, del convento de capuchinas de Murcia, fueron compartidas por la representación de las Magdalenas y Marías Egipciacas, símbolos del retiro y del perdón tras sus acaloradas vidas.

Los escultores hicieron de los relatos biográficos un asunto escultórico, indagando en las posibilidades expresivas del cuerpo barroco. Una veces eran sus desnudas anatomías y la belleza ajada por la soledad y el aislamiento, otras, los amplios planos del hábito conventual. Todos convirtieron el símbolo religioso en un campo de experimentaciones plásticas.

El pensamiento de Tomás de Aquino anteriormente citado tenía su precedente en los preceptos del Arts Poética de Horacio. Tal idea quedó patente en los llamados Iconos de lo sagrado o referencias devocionales en las que se proyectaban sentimientos y afectos personales. Las devociones populares, las que dominaban cualquier rincón de la casa o del convento, los santos gremiales –San Roque de Salzillo o los estandartes de la cofradía de Siles– bajo cuya protección se amparaban los menestrales, y los invocados contra la enfermedad, la miseria y la muerte, eran parte de la vida diaria.

El siglo XVIII creó sus nuevas iconografías no siempre bien vistas por la jerarquía eclesiástica a veces en desacuerdo con la misión asignada en clara confrontación con los principios que sustentaban la fe. Por eso, la Divina Pastora –aquí representada por una soberbia escultura de Cristóbal Ramos, en recuerdo de las desaparecidas de Salzillo– despertó el recelo de muchas órdenes religiosas contrarias a la visión narrada por el fraile capuchino Isidoro y reproducida, siguiendo sus relatos, por un pintor a comienzos de la centuria.

No era extraño que en el transcurso del siglo XVIII la proliferación de devociones y la vigencia de relatos milagrosos asociados a la fantasía de unas revelaciones contrarias a los dictados de la razón, fueran condenados a sufrir el desdén de los ilustrados y a procurar que la religión, despojada de supercherías y falsos milagros, invocara la necesidad de volver a los principios fundacionales del cristianismo.

Sin embargo, la representación de San José, devoción predilecta de Teresa de Jesús, renovó su iconografía desde los lejanos días del siglo XVI reclamando para el patriarca un papel relevante en la infancia de Cristo. No resultaba vana la conexión establecida entre las imágenes expuestas en el presbiterio de San Andrés. A la imagen del San José teresiano, hecho por Salzillo para el monasterio de Santa Clara la Real de Murcia, se vinculaba el grupo de Santa Ana enseñando a leer a la Virgen, imagen titular del convento dominico. Las razones de esa conexión quedaba marcada por la novedad iconográfica introducida por Salzillo en sus versiones de San José, llevando de la mano a Jesús, al que inicia en sus primeros pasos de la misma forma con que resolvió posteriormente el grupo de la Sagrada Familia de Orihuela. El escultor murciano, seguramente utilizando un mismo boceto para ambos y para las escenas del cercano Belén, quiso dar al santo una función relevante y comprometida muy diferente a la oscura misión asignada por las Sagradas Escrituras, pues San José es en realidad un Cristophoros, un conductor de Cristo, joven y de negros cabellos, no el anciano de las representaciones tradicionales.

Esa forma de renovar la tarea asignada a San José no sólo reivindicaba un protagonismo mayor en la educación de Cristo, sino que se proponía como paradigma en el contexto de la política familiar alentada por los Borbones cuyo ejemplo podría encontrarse en la Sagrada Familia. Adoptando el modelo de una escena doméstica, San José como Santa Ana fueron mostrados en su condición más noble y no sólo evocados por su involuntaria elección como padres de Cristo y de la virgen. Ya ciertos teólogos habían mostrado su resistencia a admitir que ambos necesitaran de alguna instrucción en los saberes humanos por estar dotados desde la eternidad de una ciencia superior que los situaba por encima de todos los mortales. Pero para los artistas, los preceptos de la teología y las demostraciones que como ciencia ofrecían no siempre fueron el recurso último al que acudir. Las fuentes de inspiración rebasaron, a veces de forma comprometida, los límites lógicos del saber escolástico en un intento de acercar a los fieles la lógica de los acontecimientos y una sabia interpretación de los hechos a escala humana. Si la misión signada al Buen Pastor, ahora encontraba su equivalente en la Divina Pastora, imagen de evocaciones arcádicas, en la que la virgen asumía un compromiso similar al atribuido a Cristo desde la parábola evangélica, era porque, como en los casos mencionados y en otros combatidos por los ilustrados, la sensibilidad popular desconocía los secretos y matices de la especulación teológica y asociaba de una forma más cercana la visión nostálgica y conmovedora de una realidad soñada a las situaciones de la vida real.

De esta forma, el visitante fue recorriendo los caminos del siglo XVIII de la mano de su escultor más notable y de la de otros contemporáneos para comprender el tiempo que le tocó vivir. El espacioso itinerario que conducía al visitante había mostrado ya la sorpresa de una arquitectura renovada puesta al servicio de la exposición y había jugado un papel relevante en la admiración producida por su nueva imagen. La escultura, la pintura, las artes suntuarias, los tejidos y las joyas, la fastuosidad de la fiesta y del teatro eran los hitos de una cultura vibrante que mostraba la exaltación de los sentidos. Voltaire afirmaba que nada podía ser admirado sin antes haber herido a la vista. Y esa máxima, formulada por uno de los padres de la modernidad, se hacía cercana al tiempo que mostraba las claves del nuevo siglo.

Pero aún el recorrido, próximo ya a su final, debía rendir cuentas al destino final del hombre. La muerte y el martirio componían el cuadro final de este recorrido por el siglo XVIII con el título del Espejo de la vida eterna. La virgen de las Angustias de Salzillo, en la que se proclamaba la muerte de Cristo ante la imagen desolada de su madre, no era más que representación del drama pasionario, símbolo de otras muertes evocadas en las cabezas cortadas de San Pablo y del Bautista y en la Santa Eulalia de Barcelona de Luis Salvador Carmona. Salzillo se había confrontado con sus contemporáneos. La sección trató de dar respuesta al interrogante propuesto en su inicio, conectado con las cuestiones planteadas en las etapas anteriores en las que se proponía al visitante un juego de preguntas y respuestas destinadas a conocer la época del escultor, su entidad como artista y sus aportaciones al arte español del siglo XVIII en aquellas cuestiones que mejor caracterizaron esa centuria.

Cuando Salzillo había concluido la gran escenificación pasionaria del viernes santo murciano, otro capítulo se abrió ante su obra. Ya advertimos que el título de la exposición no era sólo un recuerdo a los largos años vividos sino un testimonio veraz de la influencia recibida. Cobijados por las altas bóvedas de la arquitectura conventual el argumento había rendido tributo también a la calidad del escenario que ahora se ocultaba para introducir el relato en una ficción doméstica acorde a la secuencia de estancias propias de un palacio urbano. En efecto, la solución propuesta por el arquitecto Pablo Puente pretendía –y lo logró– devolver el Belén a la atmósfera de sus orígenes. Un vestíbulo adornado con mobiliario de la época recibía al visitante en el palacio de la familia Riquelme, simbólicamente abierto de nuevo para contemplar la fantasía hispánica de la Navidad. La secuencia de espacios continuos favorecida por una de las naves de San Andrés hacía las veces de esas habitaciones comunicadas tan comunes en las residencias palatinas a las que se abrían vitrinas y el diorama del Nacimiento.

Creo que la exposición, tras los ya conocidos precedentes del Palacio Real de Madrid y del Vaticano, actuaciones llevadas a cabo años atrás por el mismo equipo responsable de esta exposición, ahondó más en las posibilidades de una soberbia colección, de la que sólo se mostraba una parte importante de su contenido.

Varias cuestiones se ofrecían a la consideración del visitante en el tramo último de su recorrido. En primer lugar, la importante labor de mecenazgo ejercida por la familia Riquelme ya vista en la ermita de Jesús. Debemos pensar que el tiempo transcurrido entre 1752 –inicio, ya citado, de los pasos de viernes santo– y 1776 –encargo del Belén– fue tiempo de profundas transformaciones. Entre la España de Fernando VI y la de Carlos III, se dieron grandes diferencias asociadas siempre a la política de un monarca ilustrado ayudado por grandes ministros. No resultaría vano recordar que el nuevo Riquelme había nacido a mediados de aquel siglo y que su formación nada tenía que ver con la ostentada por su padre. La política reformadora de Carlos III –superados los ecos del Motín de Esquilache y la expulsión de los jesuitas– estaba alumbrando una mentalidad distinta manifestada desde las reformas sociales, en la importancia de la educación e instrucción públicas, en la consideración altamente positiva del trabajo de las manos, en la redención de pobres y mendigos, en la reforma de las universidades, a las industrias, a caminos modernos favorecedores de una mejor intensidad del comercio y a un sinfín de cuestiones tanto en las relaciones exteriorescomo a aquellos mecanismos útiles para la superación secular del atraso de España, empeño último de los ilustrados.

No extraña, pues, que Jesualdo Riquelme, imbuido por este nuevo espíritu, encargara a Salzillo una obra excepcional para su palacio murciano acorde con la suntuosidad del mismo y con la categoría social de su dueño. Ya resulta innovador la elección de un artista acostumbrado a programas de mayor empeño y que éste decidiera colaborar en una variante menor de la escultura, sometida al mundo artesanal. Carlos III, todavía rey de Nápoles, había conseguido llamar la atención de reconocidos escultores de su reino hacia ese “espectáculo lleno de vida” que fue el presepe. Por lo tanto, una primera cualidad de la intervención de Salzillo fue la de dotar de condición escultórica, similar a la del resto de su obra, a una modesta representación que en los albores del siglo XVIII abandonó su reclusión monacal para incorporarse a la casa. El belén doméstico habría de situarse en una ambientación diferente, armonizar con el mobiliario y ser dotado de la escala precisa acomodada a su nuevo escenario.

En segundo lugar, la secuencia narrativa del Belén de Salzillo ya plantea una novedad respecto a los habituales modelos propuestos para su visión de la Navidad, la exposición ofrecía al visitante un presepe napolitano con todos los ingredientes que hicieron famoso por Europa a ese bigarrado juguete para recordar que el aprendizaje de Nicolás Salzillo junto a Aniello Perrone había transcurrido entre esos habituales pobladores del vociferante Nápoles. Su trabajo modelando pequeñas figuritas le dieron la autoridad y el conocimiento suficientes para que entre el cúmulo de objetos traídos desde su tierra de origen, igualmente incluyera el recuerdo de esas deliciosas representaciones. Pero cuántas veces se ha insistido en la influencia ejercida por los presepi sobre el Belén de Salzillo se ha errado en el planteamiento. La condición esencial del presepe no tiende a narrar, a desenvolver un argumento en secuencias sucesivas a modo de relato plástico inspirado en los evangelios. La composición abigarrada, la estructura fuertemente cerrada del presepe, las referencias a la vida local, la presencia de la ciudad y de sus pobladores responde a una sensibilidad diferente al hecho religioso y más preocupada parece por utilizarlo como punto de partida del que disgregar en efectos sorprendentes escenas y tipos humanos “descalzos de pie y pierna, con unos malos calzones desgarrados y una camisa mugrienta, llena de agujeros, corren la ciudad, se amontonan a coger el sol, aúllan por las calles y sin ocuparse en nada, pasan el día vagando sin destino, hasta que la noche los hace recoger en sus zahúrdas infelices. Gentes que no conocen obligaciones ni lujo en nada, con poco se mantienen; y es de creer que en una ciudad tan grande no falta de los desperdicios de los poderosos o de la sopa de tantos conventos”.

Nunca estuvo más alejada la atmósfera del presepe inspirada en los cuadros de costumbres, en la Commedia dell’ Arte y en las escenas de la vida diaria descritas por Charles de Brosse en 1739, de las ambientaciones habituales del Belén de Salzillo, inspirado por los relatos evangélicos de San Mateo y de San Lucas, fundidos con los apócrifos para alcanzar la unidad narrativa exigida por su condición de belén de misterios. La ausencia de la ciudad, la importancia de la vida del campo, los horizontes de la lejana palestina, seca y árida –tan cercana al paisaje local– constituyen elementos diferenciales relacionados únicamente por la sensibilidad mediterránea y por la adopción de modelos que a cada lado del mar supieron indagar en la nobleza de los personajes por encima de su condición social.

Es posible que la técnica sirva igualmente para distinguir ambos productos. La suntuosidad de las telas napolitanas como los harapos de sus viejos mendigos ocultan un molde modesto y rudo, fabricado con cuerdas, alambres y lienzos, talladas únicamente las partes visibles de sus cuerpos.

Salzillo no tuvo más que recurrir a su experiencia de escultor para modelar y policromar en arcilla unas figuritas aparentemente idénticas a las del viejo ideal barroco en que la utilización de la técnica del boceto bastó para alcanzar una apariencia menuda y delicada, llena de matices cromáticos con brillos de porcelana. Esa menuda apariencia alcanzada por medio del modelado de las manos, a veces endurecida mediante la cocción de la arcilla, no era el único vínculo con el boceto sino la fuerza de su capacidad expresiva era la que infundía vida y sentimiento a unos pequeños modelos de no más de treinta centímetros de altura.

La unidad formal del Belén, a pesar de las diferentes manos presentes en una obra tan numerosa, habla asimismo de la fuerte personalidad de su autor y de las directrices marcadas desde su inicio por quien concibió en su totalidad el conjunto. Es una muestra más de la cohesión de un taller muy experimentado en el que no cabían más distinciones que las propuestas por su creador para marcar la jerarquía interna de escenas y personajes.

Salzillo fue testigo de su siglo. En las secuencias y escenas del Belén desfilan todos los tipos humanos de su mundo vistos con la mirada complaciente del hombre de finales del XVIII. La forma de poetizar la ruda vida del campo y de describir sus personajes con una nobleza inusitada se alejan de los juegos dialécticos del cortejo procesional y vinculan a esos toscos personajes no con los crueles de endurecido corazón contrapuestos intencionadamente a la visión lastimada de Cristo, sino con la vida de los humildes, sorprendidos en sus diarios quehaceres, bailando, cantando, rodeados de ganado en imaginarios apriscos hasta componer un cuadro de costumbres por el que desfilan tipos humanos llenos de dignidad bajo la mirada idílica que sobre la realidad circundante proyectaba una nueva mentalidad obsesionada con los frutos de un progreso determinado por la razón.

Jesualdo Riquelme poseía la cultura propia de los nacidos a mediados del siglo preocupados por los ideales transmitidos por grupos intelectuales llenos de intenciones reformadoras. Nada que ver con la cultura propia de generaciones anteriores determinada por el clima retórico del último barroco. Para una naciente mentalidad preocupada por los adelantos tecnológicos, por el conocimiento científico de la naturaleza, por una mayor interiorización de la vivencia religiosa frente al oropel barroco, el Belén debería hacerse eco de esas aspiraciones y de la misma forma que, fascinado el escultor por la atrayente personalidad de su mentor y mecenas acomodó escenas a la atmósfera galante de sus salones, por aquel escenario desfiló en igualdad de condiciones la vida de los humildes que eran, no lo olvidemos, los destinatarios principales del mensaje del nacimiento.

Salzillo murió el tres de marzo de 1783 cuando el Belén no estaba concluido. La brevedad del asiento parroquial que dio cuenta de su muerte añadió un matiz más de dramatismo a la desaparición del artista:

“Dn. Franco. Salcillo: en la ciudad de Murcia en tercero dia de marzo de mil setecientos ochenta y tres años, fue sepultado en el combento de Capuchinas Dn. Francisco Salcillo, feligrés de la parroquia de Sn. Pedro y viudo de Dª Juana Taibilla y lo firmé: Josef Sanchez”.

Ni la lápida de su taller ni el lugar de su sepultura sobrevivieron al olvido y a la destrucción. Sólo su obra, a despecho de la incuria y del tiempo, sigue reconociendo en él al excepcional Testigo de un siglo.