Entre los objetos dejados en Hispania por los colonos griegos que comerciaron con el Mediterráneo occidental, acaso sea la cerámica uno de los más brillantes por la naturaleza polícroma de sus ornamentaciones, la belleza y variedad de las formas empleadas y la intensidad emotiva de sus representaciones iconográficas. La historia de una técnica que conquistó el valor estético y documental de ser el único testimonio de un arte perdido, como la pintura, puso de manifiesto los logros alcanzados por los grandes ceramistas, cuyos nombres quedaron asociados al de los anónimos decoradores de sus curvadas superficies en una demostración de la destreza de un oficio en el que eran tan importantes las bellas siluetas alcanzadas por los ingeniosos modeladores de la arcilla como la suntuosa decoración figurativa de sus paredes.

Los valores puramente cerámicos, como los derivados de la composición material y la distinta combinación de los engobes para lograr las dos variedades más difundidas, la de figuras negras o rojas sobre fondos de color contrapuesto, fueron el soporte sobre el que se desplegaron todos los recursos narrativos del mito, sirviendo al mismo tiempo de base para alcanzar la belleza de unos objetos domésticos elevados a la categoría de las grandes creaciones artísticas y de documento para conocer la vida, la religión y la historia. Ceramista y pintor realizaban una obra que era el resultado de una mutua colaboración marcada por la belleza de un objeto suntuario en el que se observan todos los progresos experimentados en la representación naturalista, desde los motivos geométricos resueltos por medio de modelos esquemáticos, de porte solemne, a la soltura y vivacidad de los ejemplos denominados de figuras rojas ya en una fase avanzada de evolución.

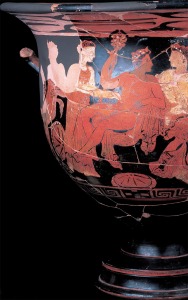

Los ejemplos mostrados en esta exposición responden a la última de las modalidades mencionadas en las que se introducen otros colores que matizan la gama dominante del rojo sobre negro e introducen elementos de riqueza cromática propia de la libertad alcanzada por el pintor, cuya función, en estos casos, comienza a imponer unas tonalidades que perfeccionan la bicromía dominante.

Además de los criterios puramente cronológicos y de las consideraciones históricas que revelan el interés de los intercambios culturales deducidos de estos contactos y sus consecuencias artísticas, los dos ejemplares procedentes del poblado ibérico de la Loma del Escorial, en la localidad costera de Los Nietos, resumen otras inquietudes. Ambos representan, como era habitual, un mundo de fábulas muy comunes en la Antigüedad. Las figuras llenan por completo el espacio decorativo con escenas distintas en el anverso y un común reverso con ambiente de palestra. Aunque fueron tres las crateras encontradas, la elección de las dos presentes en la exposición La ciudad en lo alto se inclinó por las que representaban a Dionisos y a Apolo por razones puramente simbólicas y por la certeza de que su proximidad en la muestra serviría para oponer los valores contradictorios que sus dioses representaban. Una de ellas nos presenta el llamado Simposio dionisíaco, la otra, el Festival de Apolo. La naturaleza tan diferente de ambos motivos era la razón por la que en un ciclo narrativo, como el de esta exposición, no bastaba sólo con ofrecer la belleza de ambas obras, sino la posibilidad de reflexionar sobre los contenidos simbólicos de sus ornamentaciones.

El festival de Apolo representa las fiestas celebradas en honor de este dios en la ciudad de Athenas de la que, según Tucídides, aquél era considerado divinidad patria y defensor de la misma. Ésa es la razón por la que el cortejo se dirige, alegre y vistoso, a las proximidades del templo del que penden ramas de laurel. La libertad de movimientos es tanto más ostensible cuanto se aprecia en ella una voluntad de conferir a cada figura entidad propia, desde el jinete que abre la marcha en un corcel blanco hasta los acompañantes ataviados con laurel, clámide y antorchas. A la vistosidad colorista de la escena se añade el ruidoso tumulto producido por la dinámica disposición de los devotos, cuya posición revela un alto grado de asimilación de las posibilidades que ofrecía la introducción de personajes en la forma curva de la cratera para hacer más racional los efectos de una perspectiva intuida mediante la colocación de cada figura en un plano diferente.

El Simposio dionisíaco evoca la escena en que Baco y Ariadna aparecen acompañados de los habituales compañeros de Dionisos, como fueron sátiros y ménades. El enriquecimiento cromático logrado a base de pintura blanca sobrepuesta al rojo con ligeros matices dorados, muestra la variada solución de los decoradores cerámicos dispuestos a alcanzar una suntuosidad polícroma asociada a la necesidad de transmitir toda la atmósfera distendida de la escena. El banquete de los dioses no fue un motivo muy común en la Antigüedad, a excepción de los representados en la cerámica, pero mereció el interés de los artistas desde el renacimiento, a pesar de que muchas de aquellas celebraciones acabaran en tragedia.

Ambas representaciones –la de Apolo y la de este último dios– simbolizan dos divinidades consideradas por los antiguos bajo un signo diferente. Apolo, asociado a la figura del Sol –también llamado Febo, es decir, el resplandeciente– es el inspirador de la poesía, de la capacidad profética y de la armonía. No en vano su azarosa vida, condenada durante un tiempo a soportar las calamidades de los humanos, se vio envuelta en episodios que mostraron cómo las reglas que rigen la creación artística eran consustanciales a sus actividades como dios. La leyenda de la construcción de las murallas de Troya, a cuya edificación contribuyó como subordinado del rey Laomedonte, sirve de ejemplo, pues fueron levantadas bajo la armónica melodía de su lira en un símil poético que evocaba la capacidad de belleza que la arquitectura posee cuando a sus cualidades constructivas se añade lo que Vitruvio denominó venustas o resultado de distribuir las partes según criterios armónicos.

Ese mundo de bellezas sensibles regidas por principios abstractos aplicados a la teoría de las proporciones, dio como resultado la percepción de una belleza ideal como la que Apolo encarnaba. El hecho de que Leochares, en la famosa estatua del dios conocido como el del Belvedere en el Vaticano, resumiera los principios básicos del arte de la escultura alabados por Winckelmann, no ocultó a los antiguos la tragedia de un personaje, celoso custodio de las artes liberales –es famosa la cruel sentencia que condenó a Marsias a ser desollado vivo– ni los desgraciados amores con Dafne, convertida en laurel. Esta planta, asociada al dios, no sólo tenía los efectos adivinadores que interpretaba proféticos anuncios, sino que era alabada por su perpetua lozanía, instrumento de purificación y alegoría de la paz. Colocada en la almohada de quien duerme, origina sueños verdaderos.

Baco es, por el contrario, una figura opuesta a Apolo. Es la síntesis de los sentimientos que inspiran la expresión y los movimientos del alma, un principio constitutivo del genio, mostrado a los humanos por medio del frenesí de las bacantes. La figura de Ariadna dormida que tanto llamó la atención de los artistas, desde Tiziano a Velázquez, es el contrapunto a la agitada atmósfera surgida de los cultos báquicos, entre los que se encuentra, nada menos, que el nacimiento del teatro como evocación de la vida y escenario de la tragedia, el género por excelencia entre los antiguos. El orden racional simbolizado por Apolo y la capacidad expresiva y liberadora de Baco fueron interpretados magistralmente por los pintores de estas cerámicas, cuya importancia como documento elocuente necesario para conocer los movimientos del comercio con Hispania y la evolución de ciertas culturas, sirve asimismo para dar una explicación visual del mito.