El ciclo narrativo de esta exposición tomaba de nuevo el curso de la historia. La seguridad de la frontera era un episodio obligado por la situación estratégica de la ciudad necesitada de una firme defensa frente a las acometidas granadinas, convertidas ya en el último reducto del Islam. La Caravaca reconquistada iniciaba una nueva andadura bajo el poder de los monarcas castellanos y la tutela de las órdenes militares que garantizaban la estabilidad fronteriza y protegían el milagroso testigo custodiado en su alcazaba. Aunque las críticas del jesuita Paperbrochio habían cuestionado los momentos exactos de la aparición de la cruz, la tradición situaba este hecho en tiempos del rey de Castilla Fernando III, cuyo hijo Alfonso instituyó el protectorado castellano sobre el reino musulmán de Murcia. El llamado pendón chico de Sevilla presentaba al monarca flanqueado por los santos Isidoro y Leandro, personalidades decisivas en la cultura y la unidad religiosa hispánicas, eran oriundos de la Carthaginense y su presencia reforzaba el valor simbólico de la enseña tanto por la vinculación establecida entre los protagonistas del estandarte y la historia de estos territorios incorporados como porque sus figuras fortalecían el esplendor de la victoria cristiana. Ésta sería alcanzada definitivamente en 1492 con la caída de Granada y la pérdida de la condición de frontera, momento evocado por los signos reales pertenecientes a los Reyes Católicos –corona, cetro y espada– y por el testimonio, fantástico y suntuoso, de Boabdil, el último rey granadino.

A partir de entonces, Caravaca, como otras ciudades del reino, descendió desde la fortaleza para alcanzar a extramuros del castillo una configuración urbanística adecuada a las condiciones de vida surgidas tras la reconquista. En esa expansión otros hitos constructivos estaban llamados a ser la referencia jerárquica de los nuevos tiempos. Si un poderoso alcázar fue el testimonio de los tiempos pasados, dominando el paisaje y controlando el territorio, la parroquia de El Salvador lo iba a ser de un modelo pensado para mostrar el poder absoluto de la religión y la gloria de la orden militar que gobernaba el territorio. El empeño puesto en la monumentalidad de su fábrica y la belleza del prototipo columnario muestran los principios de grandeza que alentaron tan magnífica empresa, no la puesta en marcha de una construcción sólo pensada para dar cobijo a los fieles sino un ambicioso proyecto que suscitó el interés de los principales arquitectos diocesanos y de otros llamados para opinar sobre los problemas técnicos de su conclusión.

Esa atmósfera de euforia representada por El Salvador no quedó reducida a los límites de sus muros y a la portentosa imagen de su espacio, sino que se aplicó a enriquecer todos los utensilios imprescindibles para el culto y la liturgia bajo el mecenazgo de la Orden de Santiago. Antes de que la nueva arquitectura fuera una realidad, los propósitos de aquélla habían dejado bien claro cuáles iban a ser los futuros horizontes programados. Situada todavía la anterior parroquia de El Salvador en el barrio medieval, se inició el proceso de dotación de piezas de orfebrería a los artífices plateros de Alcaraz para lograr la disponibilidad de un ajuar suntuoso, incrementado durante los años de construcción de la nueva iglesia, ya en su emplazamiento actual, para que a la vez fueran signo de la dignidad propia del rito y de soporte a la noble imagen de sus insignes protectores. Por eso, el cáliz y la cruz procesional, que en otro lugar comentamos, no podían quedar reducidos a su natural función litúrgica, ni a servir de expresión de las conquistas de un renacimiento temprano, sino que evocaban la jerarquía atribuida al templo que hermanaba los intereses religiosos propios con los fines jurídicos e institucionales perseguidos por la Orden de Santiago.

La consolidación del nuevo espacio urbano, del que El Salvador era su símbolo, y la creciente devoción a la reliquia del alcázar, borró los últimos signos de medievalismo, ya reducidos a la imagen de una atalaya que nunca perdió su condición de Mons Sacer o colina sagrada y su función protectora del territorio. La ciudad que ahora se desarrollaba comenzó a rebasar el estrecho cerco de su cinturón de piedra para alcanzar una morfología diferente dispuesta a servir de asentamiento a las nuevas jerarquías detentadoras del poder ciudadano y a cuantas instituciones, alertadas por el prestigio de la cruz, cambiaron el viejo modelo defensivo por el de una urbe más cercana a los renovados ideales introducidos por la religión. La ciudad replegada, la que controlaba el entorno amparada en el poder de la mirada, dejó paso a la ciudad levítica, a la Caravaca conventual, escogida por franciscanos, jerónimos, jesuitas y carmelitas como lugar preferente de asentamiento. Mucho tuvo que ver la Vera Cruz en los logros de tales fundaciones, pues, a los fines originarios, estas órdenes religiosas se comprometían a difundir su culto, cosa nada extraña ya que la reliquia había sido considerada blasón insigne del reino, su comercio había alcanzado los límites de la cristiandad y determinados edificios la escogieron para grabarla en los pilares angulares de sus cimientos como signo de protección y buenos augurios.

La Caravaca de la Edad Moderna no sería comprendida sin la impronta sellada por los edificios conventuales y el lugar en que se exhibe esta exposición es buena muestra de la renovada imagen urbana por ellos propiciada. Para que la narración dotara a los objetos exhibidos una entidad participativa propia de un íntimo diálogo con el espectador, se fueron disponiendo unas obras reunidas bajo el poético símil de San Juan de la Cruz sólo en amar es mi ejercicio tomado del Cántico Espiritual. El convento masculino de San Francisco, borrado de la trama urbana actual, estaba presente en la imagen de un San Antonio, rescatado del olvido de la exclaustración y devuelto a un esplendor que ha permitido atribuirlo al marsellés Antonio Dupar. Los jerónimos, pese a ser la orden preferida por la monarquía, no dejaron más signo de su presencia que el blasón aún conservado en el edificio primitivo, hoy adaptado a otras funciones, si no pensamos que las esculturas de San Jerónimo y de Santa Isabel, actualmente en El Salvador, pudieron tener tal origen.

De esta forma, la presencia de las órdenes religiosas iba descubriendo la profunda huella dejada en la ciudad. Las Clarisas, por medio de piezas devocionales y suntuarias; carmelitas y jesuitas, a través de obras de arte y de recuerdos personales de sus fundadores. Ambas ocupaban un lugar preferente por sus raíces y vinculaciones con el edificio que albergaba la muestra y por la resonancia puesta en su creación por aquellos místicos reformadores. El retrato que aspiraba a alcanzar la condición de vera efigies –y de hecho lo fue en el de Santa Teresa, San Juan de la Cruz y San Ignacio– se convertía en el medio más eficaz para conocer la personalidad de estos personajes venerados por su condición de santos o admirados por su calidad literaria, por la obra realizada en el fomento de la vida mística y por su creación artística. Era una forma de cimentar los sólidos principios del arte del retrato, cuya veracidad no reside tanto en la fidelidad mostrada al modelo como en la posibilidad de conocer su vida y pensamiento a través de la obra realizada y de los objetos de que se rodeó en vida.

Esa unidad intelectual que comprendía la totalidad del pensamiento religioso, inseparable de su plasmación literaria, fue paulatinamente observado en la forma con que los más modestos utensilios de la vida diaria invitaban a conocer mejor a sus propietarios. Una forma de ver y de mirar, de dialogar con la mirada en fingido coloquio de preguntas y respuestas, estaba siendo sometida al más intenso de los sentimientos combinando la imagen física de los protagonistas con los rasgos de su personalidad implícitos en su obra. Por eso, no podían faltar los más íntimos testigos de la santa carmelita, los memoriales inspirados por ella, los que fomentaban el interés por conocer la forma organizada de sus vidas y sus inspiraciones literarias. La edición príncipe de las obras de la madre Teresa de Jesús, preparada por Fray Luis de León, se abría por la introducción en que la autora declaraba su poca predisposición a la escritura y la fuerza de la obediencia que allana cosas que parecen imposibles, completando este panorama los escritos espirituales de Juan de la Cruz destinados a una alma a la perfecta unión con Dios.

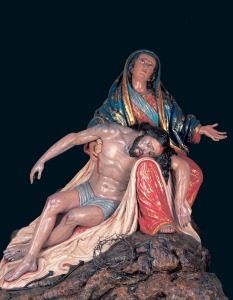

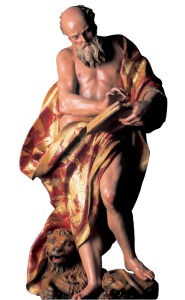

Son conocidos los avatares acaecidos para la fundación jesuítica de Caravaca. Las dificultades iniciales y los cambios de emplazamiento determinados cuando el colegio de San Ignacio ya era una realidad, rendían homenaje a la iglesia en que se mantuvieron alojados hasta los tiempos de la expulsión. Si en algún momento la exposición habría de considerar la vinculación existente entre la historia de Caravaca y sus viejos edificios, la renovada arquitectura que devolvía el esplendor a un espacio sometido a la vejatoria condición de alojamiento y garaje, era precisamente rememorando los días en que aquélla fue un centro de culto y enseñanza. El fundador del centro, Francisco de Borja y el creador de la orden, atraían la atención como punto final y destino del recorrido. Las espléndidas tallas de Montañés flanqueaban uno de los apóstoles, antiguamente ubicado bajo el tambor de la cúpula, y, frente a ellos, un retrato de Ignacio de Loyola recordaba el encargo hecho desde Caravaca a Alonso Sánchez Coello para que remitiera copia del realizado para el Colegio Imperial de Madrid.

La vida conventual, oculta tras el misterioso silencio de sus muros, escondía también una riqueza musical, inseparable compañera del rito y expresión de místicas vivencias, en los hoy mudos instrumentos que antaño alegraron los rigores del monasterio. La música coral, acompañada de los sonoros timbres del virginal, del alegre salterio y del rotundo bajón, evocaban las melodías de las antiguas capillas o contrastaban el dulce sonido de sus voces con la ronca expresión de la zanfona, presente en la vida callejera, tocada por las desnudas manos de un ciego conocedor de milagros y prodigios animados por su inseparable lazarillo y un perro bailador.

Esas voces y sonidos eran simbólicamente recuperados como imágenes de un tiempo soñado que la exposición devolvía a la realidad. La ciudad anhelada por Teodoro Ardemans e identificada por los ideales de la República bien gobernada, buscaba las razones de su belleza en la noble composición de su arquitectura. Aquella Caravaca de los siglos XVII y XVIII, que hoy evocamos, quedaba plasmada en obras de escultura, orfebrería y pintura realizadas por artistas locales o encargadas a la corte y a la ciudad de Murcia. Acaso, los mayores logros de una exposición no son sólo los que muestran la ordenada secuencia de imágenes pensadas para cimentar la estructura narrativa del argumento sino los que contribuyen a recuperar cuanto fue oscurecido por el tiempo. De la parroquia de la Concepción, de El Salvador y del Santuario llegaron diversas piezas para ilustrar una sección destinada a servir de marco a la vida urbana.

Las ordenanzas concejiles, elemento ordenador de la vida en común, eran el soporte jurídico convenido para mantener el desarrollo de la ciudad y la garantía de un gobierno justo, regulando los oficios, los mercados y la explotación de los recursos naturales. Aquellos textos que narraban los prodigios de la cruz, los que fueron calculados para ofrecer el espectáculo anual de su descenso milagroso hasta la ceremonia purificadora de las aguas, acompañaban al monumental cuadro atribuido a Juan de Sevilla, tanto tiempo oscurecido en El Salvador y ahora devuelto a la historia como una fantástica pintura que soporta una no menos asombrosa escultura en las cabecitas de los querubines distribuidos por su marco. Esta forma de recuperar la memoria venía de la mano de los artistas locales, Francisco Fernández Caro, José López o Marcos Laborda, acompañados de un desconocido Nicolás Salzillo, asociando de esta manera capítulos propiamente históricos a los trazados por el arte regional. En cierto sentido, aquélla era la depositaria de nombres y acontecimientos, ésta daba rostro a sus inquietudes, estableciendo vínculos más próximos al espectador bajo la forma siempre atractiva de la policromía.

El recorrido histórico trazado por la exposición iba a concluir en una fecha simbólica para Caravaca, la de 1849, en que fue elevada al rango de ciudad por la reina Isabel II. Atrás quedaron los turbulentos años de la Guerra de la Independencia y de la ocupación del Alcázar por los franceses, las dificultades de la invasión y la liberación siempre atribuida a la Vera Cruz, guardada para evitar su extravío. Bajo el lema Temed a Dios, honrad al rey, vieja aspiración de los capitulares murcianos encabezados por el deán Ostolaza, un nostálgico de las prerrogativas del Antiguo Régimen, se daba actualidad al pensamiento de San Pedro dirigido a los cristianos del Asia Anterior como un principio regidor de la vida pública que volvía a la actualidad las antiguas alianzas entre la espada y el altar.

La vida de la ciudad se vio conmocionada por muchos de aquellos sucesos. La brillante exposición de las legitimidades históricas mostrada por la cofradía de la Vera Cruz para admitir entre sus miembros a Carlos María Isidro, antes de que fuera el triste protagonista de las guerras que llevan su nombre, expone los momentos previos a la transformación de la ciudad durante el siglo XIX, reordenando la fortaleza, recuperando espacios procedentes de las exclaustraciones y desamortizaciones o el puesto eminente desempeñado por el Santuario en el ánimo de los habitantes de la localidad y en el de la corona. La imagen de una ciudad intacta hasta las desastrosas transformaciones del siglo XX, vio nacer a Rafael Tejeo, acaso el mejor intérprete de la sociedad española de mediados del siglo XIX. De su pincel salieron impresionantes retratos dotados de una atmósfera de intimidad y recato como el de Magdalena de Cuenca, el intuitivo de Francisco de Asís y la solemne representación de La curación de Tobías situado al final del recorrido como eclosión final de la muestra.

La finalidad de toda exposición es la de dejar profunda memoria de su paso por una ciudad y mirar al pasado para seguir sus Huellas. La ciudad en lo alto había intentado hacerlo desde el convencimiento de que el espacio recuperado y la armonía establecida entre la solidez de su fábrica y los objetos expuestos, dieran como resultado cuanto este libro pretende conservar: un cómplice diálogo entre el visitante y una exposición convertida en el símil leonardesco de la mirada que habla.